华泰联合|上了MES、WMS、ERP 就已经是智能工厂了吗?

发布时间:2025-08-31 20:30:59“我们车间早就装上电子看板了,数据实时显示!”

“ERP、MES 系统全上线,数字化转型完成大半了吧?”

在企业数字化浪潮中,这样的声音并不少见。但现实往往是:系统上线后数据断层依旧,生产计划频繁失控,库存积压与短缺并存,员工对着大屏却不知如何决策…… 为何投入重金 “数字化”,却难见质的飞跃?

答案藏在一个认知误区里:多数企业把 “数字工具堆叠” 当成了 “数字化转型”,却忽略了转型的本质是一场深层变革。

拨开迷雾:这些 “伪数字化” 正在消耗企业精力

数字化转型的第一步,是认清什么不是转型。很多企业在起跑线上就陷入了工具依赖的陷阱,把技术应用等同于能力升级。

电子看板≠数据掌控。不少工厂的数字化从 “白板换大屏” 开始,但若数据源仍靠人工录入,异常数据缺乏校验,工人只能 “看数据” 却无法 “用数据决策”,这样的看板不过是 “会发光的纸质报表”。数据的价值不在于展示,而在于能否成为实时调度的依据 —— 当设备异常、物料短缺时,系统能否自动预警?当订单变更时,生产计划能否动态调整?没有实时性与决策力的看板,只是数字化的 “面子工程”。

系统上线≠流程优化。ERP、MES、WMS 等系统被视为转型 “标配”,但有些企业花数百万上线后,却陷入 “用不起来、越用越乱” 的困境。问题的根源不在于系统本身,而在于 “为上系统而上系统”:旧流程原封不动搬入新系统,部门壁垒依旧存在,审批仍靠 “层层上报”,数据在各系统间形成 “信息孤岛”。这种 “旧瓶装新酒” 的操作,不仅无法提升效率,反而会让系统成为新的管理负担。

自动化设备≠智能制造。采购 AGV 机器人、搭建自动化产线,确实能提升生产效率,但这只是 “体力解放” 而非 “智能升级”。自动化解决的是 “重复劳动” 问题,而智能化的核心是 “认知升级”:能否通过数据发现设备瓶颈?能否预测订单波动并调整排程?能否快速响应客户需求变化?真正的智能制造,是让企业具备 “看得见问题、算得准趋势、调得快资源” 的能力,而非单纯的设备堆砌。

转型内核:“数据 + 流程 + 人” 的协同进化

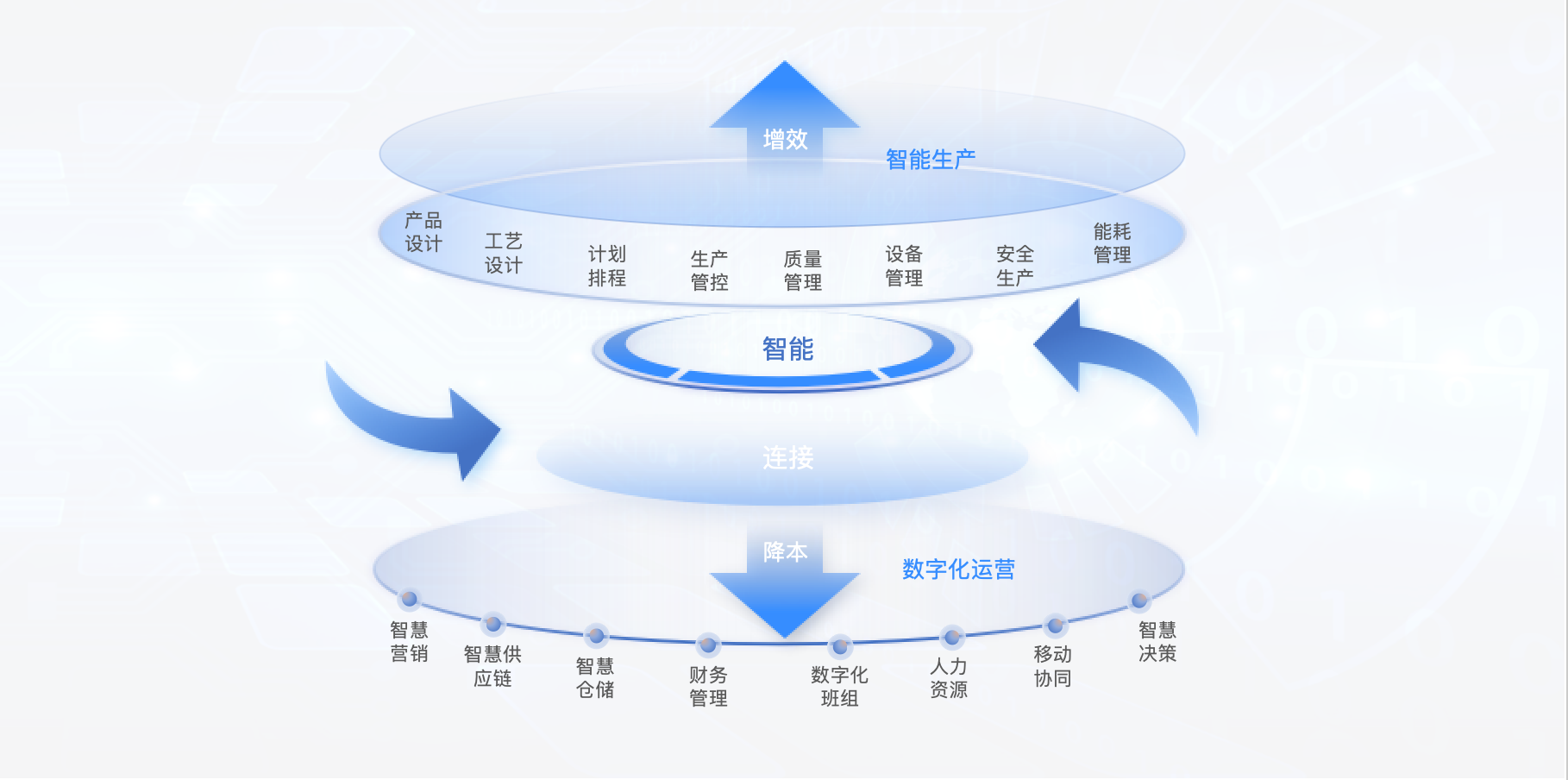

真正的数字化转型,不是技术的简单叠加,而是以客户为中心,通过数据驱动打通全流程,重塑组织能力的 “系统工程”。其核心在于实现 “数据、流程、人” 的协同进化,最终构建更快响应、更低成本、更高质量的运营体系。

数据:从 “记录工具” 到 “决策引擎”

传统工厂中,数据往往用于 “事后追溯” 和 “补填报表”,而数字化工厂里,数据是实时调度的 “神经中枢”。这要求数据具备三个特性:实时性,订单变更、设备状态、物料位置等信息需分钟级更新;标准化,打破系统壁垒,统一数据格式,避免 “Excel 来回传” 的低效;驱动性,让数据自动触发业务动作 —— 库存不足时自动预警采购,质量异常时自动流转至质检部门,订单变更时自动同步排程系统。

某电缆企业的实践印证了数据的价值:通过 MES 系统采集电缆挤出设备的温度、速度、压力等实时参数后,发现某规格电缆生产时绝缘层厚度波动异常,系统自动推送预警至工艺部门。经过对温控曲线和牵引速度的参数优化,产品不良率从 3.5% 降至 1.2%,生产合格率显著提升,这正是数据从 “记录” 到 “驱动” 的蜕变。

流程:从 “纸质复刻” 到 “流动重构”

很多企业的流程设计停留在 “纸质时代”,审批靠手写签字,信息传递靠人工跑腿。数字化转型不是将这些流程 “照搬” 到系统中,而是以 “流动更快、响应更快” 为目标重构流程。具体而言,要实现 “去中心化协同”,用数据和权限替代 “层层上报”,让决策更高效;要做到 “单找人” 而非 “人找单”,系统根据排程和工位状态自动分派任务;要以 “价值流” 为导向,用价值流图(VSM)识别冗余环节,砍掉一切不增值动作。

某制造企业将 “报工 — 质检 — 入库” 流程数字化后,通过扫码触发全流程联动:工人报工后,质检任务自动推送给质检员,合格产品信息实时同步至仓库入库系统。原本需要 3 天的流程压缩至 0.5 天,人员减少 2 名,数据延迟从 48 小时缩短到 5 分钟,流程 “流动速度” 的提升直接转化为效益增长。

人:从 “被动执行” 到 “主动创造”

数字化转型的终极目标不是 “替代人”,而是 “增强人”。通过数字化工具释放员工的智慧,让一线人员从重复劳动中解放出来,专注于价值创造。这需要做到:岗位数据透明化,让员工清晰看到工作成果与收益的关联;知识沉淀系统化,将工艺参数、调试经验等隐性知识转化为可视化的标准流程;问题反馈即时化,赋予一线员工流程优化建议权,让问题快速闭环。

某零部件厂的改变颇具代表性:将异常报工系统迁移至微信小程序,员工可直接上报 “工艺、质量、设备” 等问题,系统自动归类至责任部门。这一调整让问题闭环时间从 48 小时缩短至 4 小时,员工参与度提升 60%,真正实现了 “让听得见炮声的人指挥战斗”。

落地路径:从 “单点尝试” 到 “体系重构”

数字化转型不是一蹴而就的项目,而是持续进化的过程。从 “上线系统” 到 “重构体系”,需要一套清晰的落地逻辑:

第一步:锚定业务痛点,明确转型目标。转型不是为了 “追风口”,而是为了解决实际问题 —— 是库存过高挤占资金?是交期不稳流失客户?还是质量波动影响口碑?只有明确 “为什么转型”,才能避免在技术选型中迷失方向。

第二步:绘制 “双流程” 蓝图,打通断点。用价值流图梳理物料流转的断点,用数据流图识别信息传递的障碍,确保数据流动与物料流动 “同频同步”。比如生产计划变更时,不仅车间设备要收到指令,采购、仓储部门也需同步调整,避免 “信息孤岛” 导致的协同低效。

第三步:分阶段进阶,同步升级 “人” 的能力。转型可分为四个阶段:第一阶段实现 “可视化”,完成数据采集与现场监控;第二阶段聚焦 “协同化”,打通工单流转与跨部门调度;第三阶段达成 “闭环化”,建立异常处理与质量追溯机制;第四阶段迈向 “智能化”,实现预测性维护与自动排程。每个阶段都要同步规划员工的技能培训,让 “人” 与 “系统” 共同成长。

第四步:建立持续优化机制,让转型 “活起来”。数字化不是 “一锤子买卖”,需要定期复盘系统使用率,建立问题反馈池与快速响应机制。某企业仓库曾因物料识别困难频繁报错,仓管员提议 “在 MES 拣货界面接入物料照片”,这一简单优化仅用3天落地,报错率直接下降 80%。这正是 “以人为中心” 的持续优化带来的价值。

转型的终点是 “更敏捷的企业”

数字化转型的底层逻辑,从来不是 “拥有多少系统”,而是 “能否用数据驱动决策、用流程加速响应、用组织激活人才”。它不是技术问题,而是战略选择;不是 IT 工程,而是管理重构;不是一次性项目,而是持续运营。

对企业而言,跳出 “工具迷思”,回归 “价值本质”,让数据成为决策的眼睛,让流程成为效率的血管,让员工成为创新的细胞,才能真正实现从 “数字工具堆叠” 到 “数字化能力重构” 的跨越。毕竟,数字化的终极目标从来不是 “让系统跑起来”,而是 “让企业更灵活、更敏捷、更能赢得未来”。

华泰联合深谙数字化转型的本质,不局限于简单的技术应用,而是从企业的实际需求出发,为企业提供涵盖数据治理、流程重构、系统搭建、组织适配等全方位的数字化改造解决方案。无论是帮助企业打通数据孤岛,实现数据的实时流转与深度应用,还是协助企业重构业务流程,提升运营效率与响应速度,亦或是赋能企业员工,激发组织活力与创新能力,华泰联合都能以专业的服务和精准的方案,引领企业跳出数字化转型的误区,真正释放数字化的价值。

选择华泰联合,就是选择了一位懂行业、懂技术、懂转型的数字化伙伴。让华泰联合为您的企业数字化改造保驾护航,共同驱动行业变革,在数字经济时代抢占发展先机,实现企业的持续成长与价值提升。

华泰联合 | 重塑百年制造业 ! AI 工厂全面觉醒 全行业AI化从概念照进现实!

发布时间:2025-09-12 10:00:00

方案分享 | 智能制造工业互联网数字化智能工厂( MES、 WMS、 ERP) 解决方案

发布时间:2025-09-08 12:00:00

制造企业为何必上 MES?从政策、运营到市场的三重刚需解析

发布时间:2025-09-08 10:00:00

华泰联合 | 工业互联网平台如何打通从设备孤岛到生产协同的关键路径

发布时间:2025-09-05 09:00:00

行业前沿 | 2025中国人工智能应用发展报告

发布时间:2025-09-04 10:06:00